Wald der Zukunft

Um die klimatischen Herausforderungen zu meistern, gilt es jetzt an den richtigen Schrauben zu drehen. Wälder brauchen viel Zeit um sich anzupassen.

Wälder sind für uns Menschen sehr wichtig. Sie produzieren Sauerstoff, liefern wertvolle, nachwachsende Rohstoffe, speichern Wasser, binden CO2 und schützen den Boden vor Erosion. Außerdem regulieren sie das Klima, bieten Lebensraum für zahlreiche Tiere und Pflanzen und schützen uns vor Naturgefahren.

Damit die Wälder ihre vielfältigen Leistungen auch bei geändertem Klima erbringen können, ist es wichtig sie durch gezielte Bewirtschaftung gesund zu halten und ihre Widerstandskraft gegenüber Störungen wie Trockenheit oder Schädlingen zu stärken.

Die Klimaleistung des Waldes in Zahlen

Knapp 48 % der österreichischen Staatsfläche sind Wald, also rund 4 Mio. Hektar, eine Fläche von der Größe der Schweiz, mit rund 1,2 Mrd. Kubikmeter Holz. Und diese Fläche wächst weiter – um 2.300 Hektar im Jahr.

Jede Sekunde wächst 1 Kubikmeter Holz nach, dadurch wird rund 1 Tonne CO2 pro Sekunde im Wald gebunden. Der Holzvorrat nimmt jedes Jahr um rund 4 Mio. Kubikmeter zu. Und damit werden rund 3,6 Milliarden Tonnen CO2 gebunden. Das ist mehr als die 40-fache Menge, die in Österreich jährlich ausgestoßen wird.

Ein Drittel des jährlichen Holzzuwachses würde genügen, um das gesamte Hochbauvolumens eines Jahres in Holz zu errichten. Denn Holz ersetzt als Baustoff oder Energieträger andere Materialien, die starke CO2-Emittenten sind.

Der Wald als Klimaanlage

Der Wald hat nicht nur wegen der Speicherung von CO2 eine positive Wirkung auf das Klima. Er speichert auch große Mengen an Wasser. Ein Waldboden kann das Vielfache an Wasser aufnehmen, filtern und über Evaporation wieder abgeben, als andere Bodenoberflächen. An warmen Sommertagen verdunstet ein durchschnittlicher Baumbestand 20.000 bis 60.000 Liter Wasser pro Hektar. Damit beeinflusst er das Kleinklima positiv. Denn das im Waldboden gespeicherte Wasser wird so in trockenen Phasen an das Umland abgegeben und wirkt wie eine natürliche Klimaanlage.

Besonders wichtig, jedoch schwer in Zahlen auszudrücken, ist die sogenannte Wohlfahrtswirkung des Waldes. Darunter fällt beispielsweise die Speicherung und Filterung von Wasser, das uns dann als kostbares Trinkwasser zur Verfügung steht. Ebenso reinigt der Wald die Luft und versorgt uns mit überlebenswichtigem Sauerstoff. Ein Mensch benötigt pro Tag in etwa so viel Sauerstoff wie von fünf Fichtenbäumen freigesetzt wird.

Schutz von Lebensräumen

42 % der gesamten Waldfläche in Österreich sind Schutzwälder. Laut Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft (BMLUK) könnten ohne diesen nachhaltigen Schutz vor Lawinen, Steinschlag und Muren durch den Wald könnten knapp 50 % des Lebens- und Wirtschaftsraumes in Österreich nicht genutzt werden.

Im Flachland ist die Schutzfunktion der Wälder vor allem im Hinblick auf den Wasserhaushalt sowie den Erosionsschutz von großer Bedeutung. So konnten Teile des Marchfeldes erst landwirtschaftlich bewirtschaftet werden, nachdem im 19. Jahrhundert Aufforstungen die dortigen Sanddünen stabilisiert haben.

Nicht zu unterschätzen ist der Wald im Hinblick auf die Biodiversität. Expertinnen und Experten schätzen, dass in Österreich rund zwei Drittel aller heimischen Arten in Wäldern vorkommen. Deshalb hat das Bundesforschungszentrum für Wald auch einen Maßnahmenkatalog für die Erhaltung und Förderung von Biodiversität im Wald erstellt.

Herausforderungen durch die Klimakrise

Bäume, die vor 50 Jahren gepflanzt wurden, müssen bis zu ihrer Nutzung weitere 30-80 Jahre überleben und in dieser Lebensspanne starke Veränderungen ertragen. Besonders Dürreperioden, die öfter und länger auftreten, setzen den Wald unter Druck. Denn nach langer Trockenheit verringern sich die Abwehrfähigkeit von Bäumen gegen Schadorganismen.

Durch den Klimawandel treten Insekten und Krankheiten, die den Wald schädigen, in gehäufter Form auf. Manche können sich aufgrund der höheren Temperaturen schneller entwickeln und häufiger vermehren. Invasive Arten – also Pilze, Pflanzen und Tiere, die in ein für sie unbekanntes Ökosystem gebracht werden – können zusätzlich erheblichen Schaden verursachen. Ein Beispiel ist das Eschentriebsterben, eine Krankheit, die durch einen Pilz aus Ostasien verursacht wird, und Eschen in ganz Europa absterben lässt.

Durch längere Trockenperioden und Hitzewellen nimmt die Brandgefahr zu: In Österreich gibt es jedes Jahr ca. 200 Waldbrände – auch dokumentiert in der Waldbrand-Datenbank Österreich. Der Verlust von Schutzwald führt zu einem Anstieg des Naturgefahrenrisikos für Mensch und Infrastruktur. 85% aller Brände werden direkt oder indirekt durch Menschen ausgelöst. Das liegt auch an der verstärkten Freizeitnutzung, denn zwei Drittel der Bevölkerung Österreichs geht regelmäßig zur Entspannung, Erholung und sportliche Betätigung in den Wald. Diese Zahlen zeigen, wie groß das Potenzial von Anpassungs- und Präventionsmaßnahmen durch Bewusstseinsbildung ist.

Waldbewirtschaftung anpassen

Um die zahlreichen Ökosystemleistungen optimal zu erbringen, muss der Wald gesund und stabil sein. Nachdem der Klimawandel jedoch wesentlich schneller voranschreitet als die Natur in der Lage ist sich anzupassen liegt die Verantwortung bei den Waldbesitzerinnen und Besitzern, den Wald bei der Anpassung bestmöglich zu unterstützen.

Ein wichtiger Schritt ist es Monokulturen, also Reinbestände aus nur einer Baumart, in Mischbestände umzubauen. So reduziert sich das Bewirtschaftungsrisiko, die Zuwachsleistung einzelner Bäume steigt sowie die Biodiversität. Die Fichte, der Brotbaum unserer Forstwirtschaft, hat mit der zunehmenden Trockenheit in den niedrigen Seehöhen, zwischen 600 bis 800 m, Teile ihres Verbreitungsgebiets verloren. Laubholzmischbestände haben zugenommen.

Um die Waldbestände vitaler zu machen, müssen Pflegemaßnahmen und Durchforstungen zum richtigen Zeitpunkt umgesetzt werden. Stabile, durchforstete Bestände sind weniger von Stürmen oder Schneebruch gefährdet, die vorhandenen Wasserressourcen müssen sich weniger Stämme teilen, dadurch wird auch der Stress in Trockenperioden verringert. Deswegen wurde ein Angebot für Gemeinden und Waldbesitzerinnen und Besitzer entwickelt: Klimafitter Wald mit Vortrag und Bewirtschaftungsplan.

Der Wald wandert hinauf

Mit jedem Grad, das die durchschnittliche Jahrestemperatur steigt, verschieben sich die Klimazonen etwa 100 bis 200 Kilometer nach Norden bzw. in den Bergen 150 bis 250 Meter in die Höhe. „Assisted Migration” ist eine Strategie, um die Wanderung einer Baumart in klimatisch geeignetere Gebiete zu unterstützen. Bei Aufforstungen oder Ergänzungspflanzungen kann man die Samenherkünfte variieren, und zum Beispiel Weißtannen aus dem Balkan oder aus Süditalien verwenden, die mit dem zukünftigen Klima besser zurechtkommen könnten.

Auch die Pflanzung von Tanne und Kiefer statt Fichte oder die weitaus trockenresistenteren Baumarten Eiche und Elsbeere als Ersatz für die Buche sind eine klimafitte Strategie. Wichtig ist dabei wiederum eine Mischung mehrerer Baumarten, um das Risiko zu streuen und die gewünschten Ökosystemleistungen des Waldes zu sichern.

Im sommerwarmen Osten Niederösterreichs geraten viele Baumarten schon jetzt an ihre Grenzen. Daher wird nach besser angepassten, nichtheimischen Arten gesucht – unter Berücksichtigung der Vorgaben des Forstgesetzes. Besonders vorsichtig sollte man jedoch bei Arten sein, die invasives Potenzial besitzen und einheimische Vegetation verdrängen könnten, wie es etwa beim Götterbaum (Ailanthus altissima) der Fall ist.

Wildschäden mindern

Ein großes Problem hinsichtlich des Waldumbaus stellt mancherorts ein zu starker Wildeinfluss dar. Rehwild und Rotwild gehören zum Ökosystem Wald, der Bestand an Schalenwild nimmt jedoch seit vielen Jahrzehnten laufend zu. Das Ergebnis des letzten Wildeinflussmonitorings zeigt deutlich, dass die vorhandene Verjüngung durch Verbiss geschädigt wird. Das ist vor allem im Schutzwald ein großes Problem. Denn lediglich 30 % der Schutzwaldflächen mit notwendiger und vorhandener Verjüngung sind ohne Wildschäden.

Besonders problematisch ist dabei, dass die Hoffnungsbaumarten der Klimakrise, die Tanne und die Eiche, besonders stark verbissen werden. Doch die Verjüngung mit an den Klimawandel angepassten Arten muss überall dort, wo sie erforderlich ist, auch ohne Schutzmaßnahmen aufkommen können. Dafür gibt es gemeinsame Anstrengungen von Jagd- und Forstseite, auch in der Mariazeller Erklärung verankert.

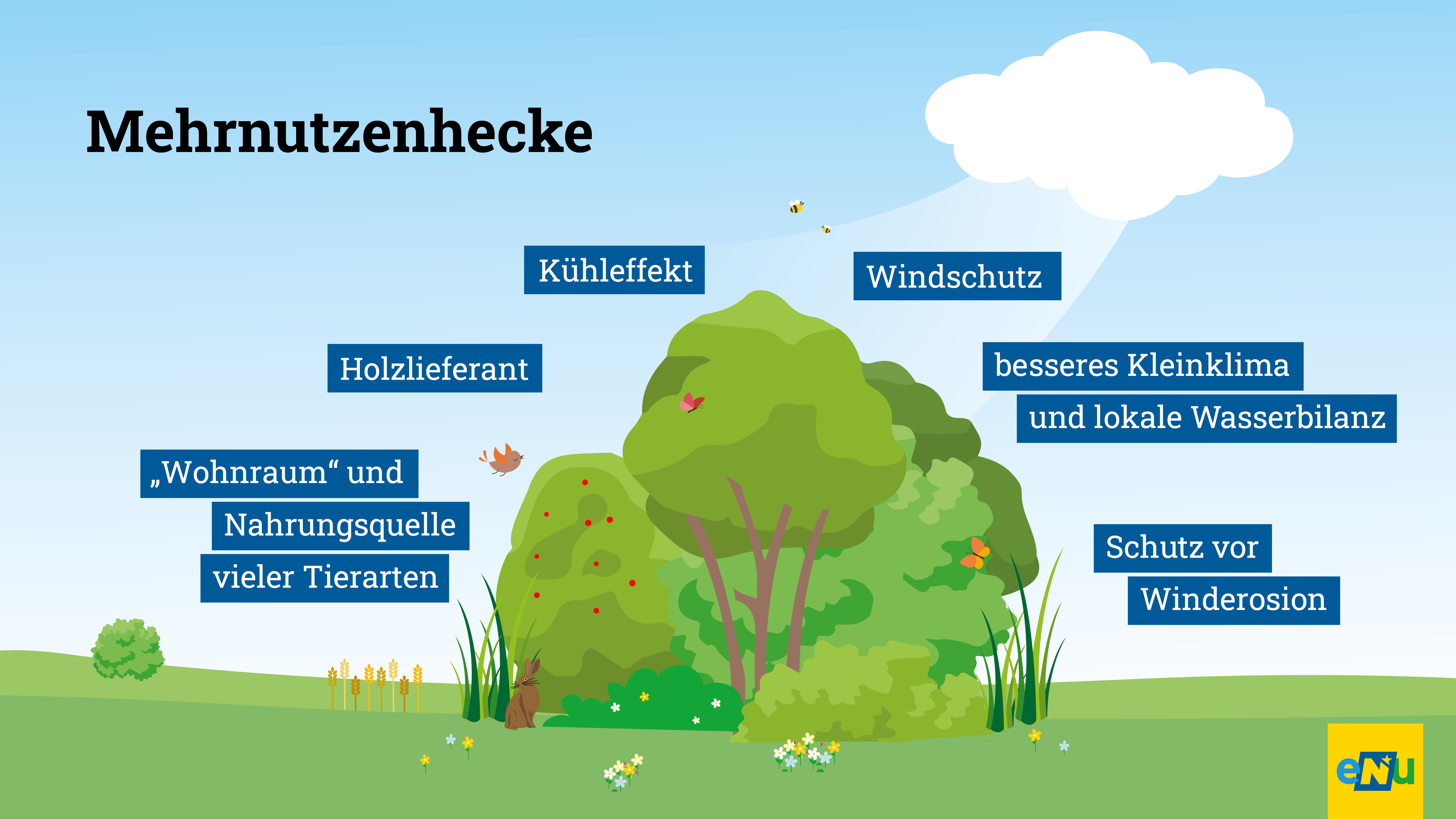

Ein erfreuliches Beispiel zur Verbesserung der Lebensräume von Wildtieren ist die Wildökoland-Aktion. Der NÖ Landesjagdverband, unterstützt von EVN und LAFO fördert damit die Beratung, Planung (zu 100 %) und Anpflanzung von Hecken und Feldgehölzen, fruchttragenden Bäumen, Verbissgehölzen (70 % der Pflanzgutkosten) sowie Baumschutzsäulen als Fege- und Verbissschutz.

Mit Vielfalt für die Zukunft gewappnet

Für den klimafitten Wald müssen jetzt die richtigen Maßnahmen ergriffen werden. Naturnahe Wälder sind aufgrund ihrer Vielfalt besonders resistent und resilient gegenüber veränderten Klimabedingungen. Zusammenfassend kann man folgende Maßnahmen hervorheben

- Rechtzeitige und fachgerechte Durchführung von Pflegemaßnahmen, um die bestehenden Waldbestände resistenter und resilienter zu machen

- Anpassung der Baumartenzusammensetzung an die Standortbedingungen

- Vermeidung von Kahlschlägen durch zielgerichtete Vorverjüngung mit standortgerechten, zukunftsfitten Baumarten

- Schutz vor Wildschäden wie Verbiss und Verfegen durch gezielte Wildstandsregulation

- Schutz alter Wälder als Biodiversitätsstrategie, z.B. National- oder Biosphärenparks, Wildnisgebiete, Naturwaldreservate oder Trittsteinbiotope

- hoher Totholzanteil im Bestand: er agiert als Lebensraum für Tiere und Pflanzen, Nährstoff-, Kohlenstoff- und Wasserspeicher

- „Assisted Migration“, um für möglichst viele Standorte geeignete Baumarten für das künfitge Klima zu finden.

- Einbringen von fremdländische Baumarten, wenn diese die Ökosystemleistungen besser gewährleisten als die heimischen.

Aus heutiger Sicht weiß niemand mit Sicherheit, wie genau sich das Klima entwickeln wird und welche Baumarten die Klimakrise am besten bewältigen. Es gilt daher uniforme Reinbestände in artenreiche Mischwälder umzuwandeln. Dadurch sinkt das Risiko von Störungen und es erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass all die wichtigen Leistungen langfristig erbracht werden können. Daher fördert das Land Niederösterreich die Erstellung eines Waldwirtschaftsplan für den klimafitten Gemeindewald.